行内这两年最“反直觉”的部件,不是相机,也不是芯片全国配资炒股门户,而是——电池壳子。

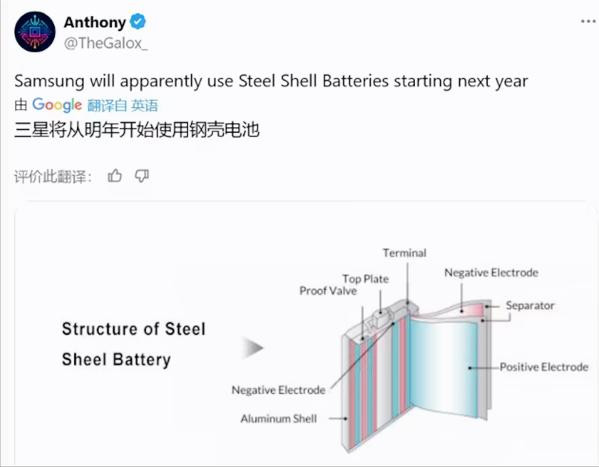

从我关注的供应链口径看,苹果把“钢壳电池”放进了高端机的方案库,三星也在推进 SUS CAN(不锈钢罐)封装。

两家在一件小而硬核的零部件上同向发力,背后一定有答案:它能把手机里那几道最难的选择题,改成送分题。

先把话挑明:钢壳电池的价值,不在一个“钢”字酷不酷,而在它替整个整机结构腾出了空间与确定性。

今天的手机同时要轻、要薄、要长续航、还要压温度——传统软包电池在容量灵活上有优势,但遇到硅碳负极这类“会呼吸”的新化学体系,膨胀、形变、热管理,全都变成难题。

钢壳像给电芯装了个“稳定反应舱”,把机械边界钉死了,材料工程师就能放心把能量密度往上拧。

iPhone 17 Air电池 iPhone 17 Air电池

别小看这个“边界”。它一改变,连锁效应就来了。

一是安全裕度更好做。钢壳抗形变、抗穿刺的下限高,热失控时的导热路径可控,配合泄压/爆破阀设计,风控模型更清晰。

二是结构件可以共用。钢壳本身就够硬,工程师能减少中框/支撑的冗余,等于“以强度换空间”,拿回来的体积要么给电解质,要么给散热,要么给镜头模组。

三是散热更有路。钢壳导热稳定,叠加均热板和中框形成连续热回路,跑大核、开高刷、录4K/8K时的温度波峰更容易压下去。

那为什么是“现在”?因为化学与结构的十字路口刚好重合。

硅碳负极把能量密度的天花板又顶了一截,可它的体积膨胀、SEI膜控制、循环稳定性,必须有更“硬”的机械边界兜底。

软包时代,很容易靠胶/泡棉妥协掉精度;钢壳时代,几何边界和公差收得更紧,电化学才敢更猛。

同时,机身内部的“厚度预算”被影像堆料压得很紧:更大的主摄底、更长的潜望光路、更多的防抖结构,都在抢毫米。钢壳把强度“一次性买断”,给其他系统让路,这就是旗舰会优先选它的原因。

很多人担心重量。我也担心,但这事儿没那么简单。

钢比铝重,这是物理。但整机设计不是“单点增重”这么粗暴。钢壳带来的结构刚性,能让中框、骨架、屏蔽件做减法;散热路径更稳定,也能少一点冗余导热片。

最终手感怎么算?看整机综合账,而不只是盯着电池那一块秤。

再说成本与良率,这是它短期难以下放的真正拦路虎。

钢壳要上高强度不锈钢、激光焊接、气密/泄压一整套工艺,PACK 阶段的尺寸控制和壳体变形率都要重做 SOP。

早期良率不高、加工节拍慢、材料价也不便宜——所以你会先在 Pro/Ultra 看到它。

等规模爬坡、夹具治具、焊接窗口都摸透了,才会逐步下放到次旗舰。中端要想全面吃到红利,至少给它一年半载的时间。

钢壳电池到底改变了什么体验?用用户能听懂的话说三点:

第一,续航选择不再“痛”。要轻薄,就把强度换回来做机身减重;要续航,就把空间填满做大电量。这次不是“只能二选一”,而是“同等厚度下更自由”。

第二,热管理更稳。玩大作、录长视频、开热点,这些最容易暴冲的场景,温度波峰被拉平,降频与掉帧少一截。

第三,抗衰老。壳体刚性更强、形变量受控,长期循环后的鼓包风险更小,寿命曲线更好看——这关乎你两三年后的体验,而不是开箱第一周的“爽”。

也别把它神化。我要泼三盆冷水:

其一,钢壳不是安全免死金牌。热失控依然取决于化学体系与BMS策略,钢壳只是把“最坏情况”更可控。

其二,维修与回收会更复杂。拆解难度上去,非授权维修的生态要适应;材料回收链条也得跟着升级。

其三,快充极限不会因为钢壳“无痛拉满”。上千瓦级的瞬时热流仍然受限于电化学与母排设计,钢壳能帮忙散热,但别指望把功率当作唯一 KPI。

为什么我更看好它会成为旗舰标配?

因为它解决的是“系统级”的约束,而不是单点炫技。影像、性能、续航三角关系紧张了这么多年,钢壳把结构与热的底座垫高了一块,这种底座型能力,一旦被验证,就很难回头。

你看苹果的节奏:先在小体积设备试水(手表等),再上高端手机;再看三星的规划:明确把 SUS CAN 绑定到旗舰时间线。两家打法不同,逻辑相同。

如果让我给未来两年的判断:

我觉得是,高端机(包括折叠)会快速完成钢壳化;次旗舰视良率与成本跟进;

中端会先吃到“钢壳思路”的红利——比如更强的结构堆叠与散热路径,而不必真的用钢。

等到规模化把单价打下来,钢壳才会全面普及。届时,“鼓包”这个词会逐渐从热搜里消失。

如果钢壳电池带来更稳的温度、更长的寿命,但首年要多付几百块,你会买单吗?

还是更愿意等到次旗舰把价格打下来再上车?评论区聊聊全国配资炒股门户,你的取舍,正好能看出这波“钢壳化”在市场端的真实阻力。

道正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。